閱讀了《追求理解的教學設計》第一章,,本章節(jié)提出了“逆向設計”的概念和方法,以避開學校教學設計中的兩大誤區(qū)-聚焦活動的教學和聚焦灌輸的教學,。前者沒有明確學習體驗如何幫助學習者達到學習目標,;后者缺少明確的大概念來引導教學,缺乏為確保學習效果而進行設計的過程。

本書認為教師在考慮如何開展教與學活動之前,,先要努力思考學習要達到的目的到底是什么,,以及哪些證據表明學習達到目的;必須首先關注期望,,然后才有可能產生適合教學行為,;認為最好的設計應該是“以終為始”,從學習結果開始逆向思考,。

1,、需要樹立的教學觀點

?????我們是培養(yǎng)學生用表現展示理解的能力的指導者,而不是將自己的理解告知學生的講解者,。

2,、如何能達到逆向設計?(與“翻轉課堂”有相似之處)

很多教學缺乏目的性,,教學效果不理想。

在確定教學目標后,,可以思考以下的問題:什么可以用來證明學習目標的達成,?達到這些目標的證據是什么樣的?教與學所指向的,、構成評估的表現行為是什么樣的,?

在課堂教學中,悄悄走向一名學生,,問他以下問題:你在做什么,?你為什么這么做?它會幫助你做什么,?你和你先前做的事有什么關系,?你如何證明自己已經掌握了相應的知識?

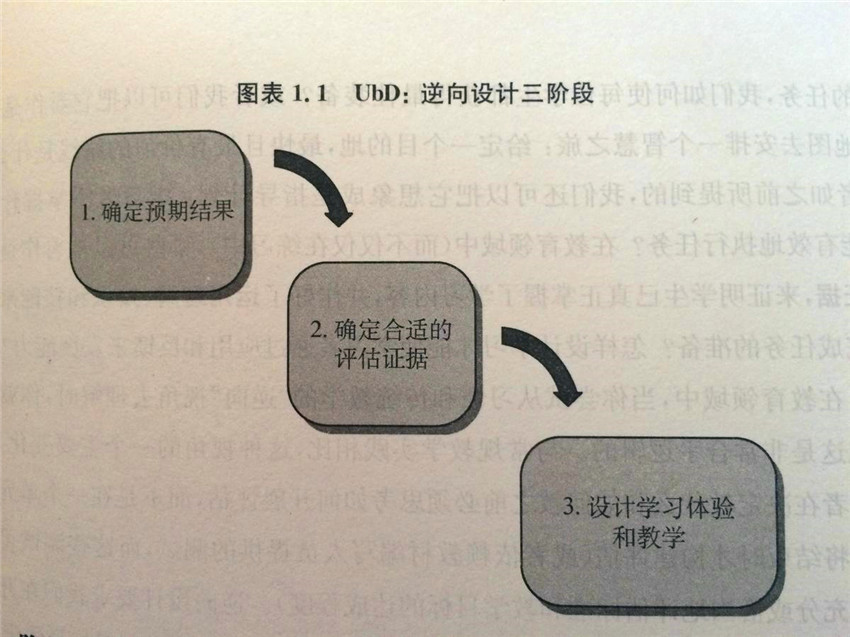

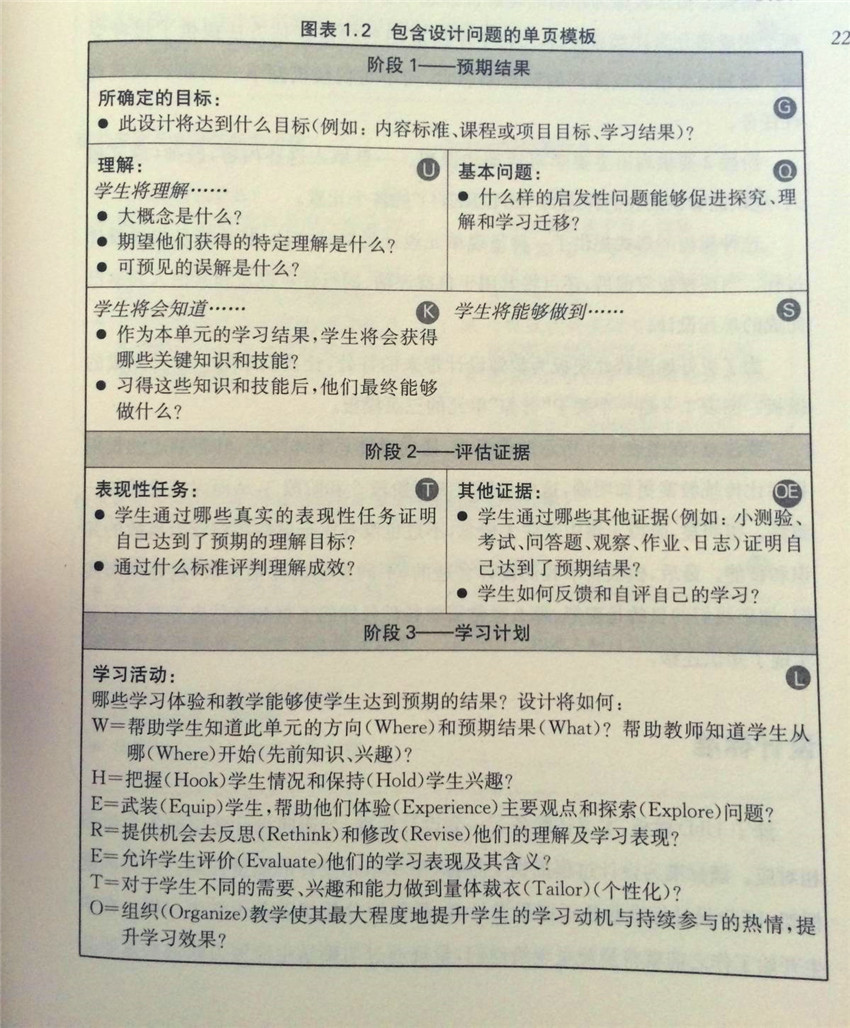

3,、逆向設計的三個階段

階段1:學生應該知道什么,?理解什么?能夠做什么,?什么內容值得理解,?什么是期望的持久理解?

階段2:我們如何知道學生是否已經達到了預期結果,?哪些證據能夠證明學生的理解和掌握程度,?

階段3:如果學生要有效開展學習并獲得預期結果,他們需要哪些知識(事實,、概念,、原理)和技能(過程、步驟,、策略),?哪些活動可以使學生獲得所需知識和技能,?根據表觀性目標,我們需要哪些內容,,指導學生做什么,,以及如何用適當的方法開展教學?要完成這些目標,,哪些材料和資源是最合適的,?

要想做出思慮成熟且重點突出的教學設計,需要教師和課程開發(fā)者在思考工作性質的時候做出一個重要轉變,。這個轉變是指教師在思考如何開展教與學活動之前,,先要努力思考此類學習要達到的目的到底是什么,以及哪些證據能夠表明學習達到了目的,。雖然我們習慣上總是考慮教什么和如何教,,但現在必須要挑戰(zhàn)自我,首先關注預期學習結果,,這樣才有可能產生適合的教學行為,。

我們的課堂、單元和課程在邏輯上應該從想要達到的學習結果導出,,而不是從我們所擅長的教法,、教材和活動導出。課程應該展示達到特定學習結果的最佳方式,。類似于旅游計劃,,我們的框架應該提供一組設計,詳細的旅行指南,,以達到文化層面的目標,,而不是在某個國家的各大景點漫無目的地游覽??傊?,最好的設計,應該是“以終為始”,,從學習結果開始的逆向思考,。就像導游一樣,只有在清楚地知道希望游客對文化有哪些特定理解的情況下,,我們才可能做出最好的決定:讓我們的游客游覽哪些景點以及讓他們在短時間內體驗什么特定的文化,。只有明確知道預期結果我們才能專注于最有可能實現這些結果的內容、方法和活動,。

但許多老師從輸入端開始思考教學,,即從固定的教材、擅長的教法,以及常見的活動開始思考教學,,而不是從輸出端開始思考教學,,即從預期結果開始思考教學。換句話說,,太多的教師都只關注自己的“教”,而不是學生的“學”,。他們首先花大量的時間思考的是自己要做什么、使用哪些材料要求學生做什么,,而不是首先思考為了達到學習目標,,學生需要什么。

教師很難發(fā)現而學生更容易感覺到:如果沒有設置清晰明了的學習優(yōu)先次序,,很多學生會感覺日復一日的學習是令人困惑和沮喪的,。如果我們不清楚所追求的特定理解是什么,不知道在實踐中這些理解是如何實現的,。那我們就不知道如何“為理解而教”,,不知道應該采用哪些材料和開展哪些活動。

否則,,與其說是“設計”教學還不如說是在“撞大運”,,這就好比站在講臺上丟下一些內容和活動,然后盼著總有些內容和活動會起作用,。

綜上所述,,逆向設計會使預期結果,,關鍵表現以及教與學體驗之間產生更大的一致性,,從面使學生有更好的表現。而這,,正是設計的目的所在,。總而言之,,這本書使我受益匪淺,。(六年級組 ?蘇嘉琪)